暑期三下乡社会实践活动|追寻革命足迹,传承红色文化,让红色文化在新征程上焕发时代光芒

时间:2023-07-30 17:48 信息来源:粮油食品工程系团总支 作者:栾奕 浏览次数:

为全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习习近平总书记关于“红色文化”的重要论述,引导和帮助广大青年把课堂学习和乡村实践紧密结合起来,在与现实相结合的“大思政课”中“受教育、长才干、作贡献”,贵州食品工程职业学院粮油食品工程系“烽火青春”社会实践队前往遵义红色革命基地,开展了“追寻革命足迹,传承红色文化”暑期“三下乡”社会实践活动,在历史的长河里追寻初心的温度,在先辈的事迹中感悟使命的重量,以实际行动弘扬红色文化,让红色文化在新征程上焕发时代光芒。

Part1:实地参观学习,赓续红色基因

“转折关头指明路,归心拨乱远西征。”这是党历史上伟大的转折点——遵义会议。

7月16日,实践队队员们来到遵义市老城子尹路96号——遵义会议会址。伫足观看陈列馆的一件件历史文物,每一件展品都承载了一段沉重的历史,眼前仿佛再现了那段艰苦岁月,队员们从中感悟到党的革命精神,感悟老一辈革命先烈的丰功伟绩和不朽精神。越是艰难困苦,越要坚定信念,成功只属于坚持到最后的人。

实践队成员陈亭表示:“在一件件珍贵文物、一幅幅老旧照片、一个个生动场景面前,我接受了一次触及灵魂的精神洗礼。中国革命是在极其困难的条件下开展的,祖国的繁荣昌盛是无数革命先辈的鲜血和生命换来的,和平与繁荣来之不易,我们应该倍加珍惜,自觉践行遵义会议精神,让红色激发力量,以自强为基,以奋斗为行,敢于创新,积极进取,在我们这代人新的长征路上勇敢拼搏,一往直前。”

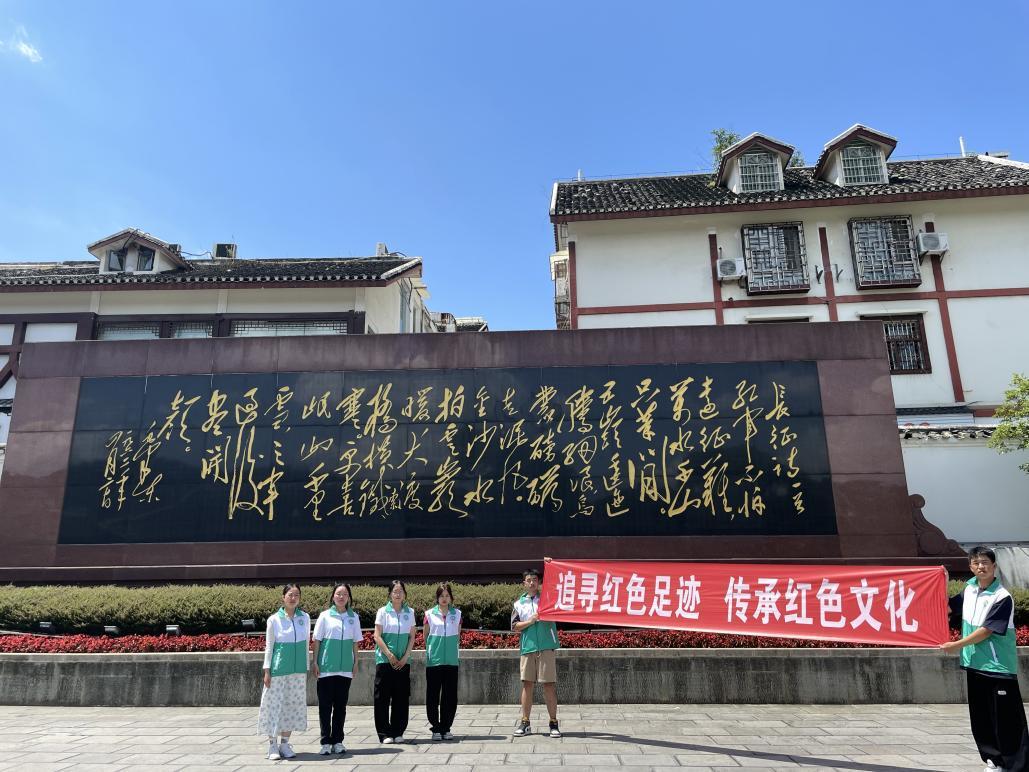

7月17日实践队队员们来到了毛主席在遵义的旧居,这是中央红军长征经过遵义时,在遵义会议召开期间,毛泽东、张闻天、王稼祥居住的地方。这里展出了毛主席书法作品,大多数墨宝是用行书或者草书书写。队员们从一篇篇红色诗词中领悟到了意气风发的青春、谁主沉浮的豪迈、乱云飞渡的从容、闲庭信步的运筹、残阳如血的气概。

“春来我不先开口,哪个虫儿敢作声”“恰同学少年,风华正茂”“数风流人物,还看今朝”“萧瑟秋风今又是,换了人间……”读毛主席的诗词,总是能让人热血沸腾、心潮澎湃、壮志凌云。播音主持专业的韦艳同学说道。作为一名新时代的青年,一定要怀揣着这份红色之心,不忘初心,学好专业知识,用声音传播红色文化,传承红色基因,竭力为弘扬红色文化作出自己的贡献。

在遵义红军山烈士陵园,习近平总书记曾强调,一定要“告诉大家我们党是怎么走过来的”。

7月18日,实践队队员们前往红军山烈士陵园缅怀革命烈士。青山环抱、青松挺立,红军山烈士陵园庄严肃穆。队员们进入园内,在攀爬358个台阶后,来到红军烈士纪念碑前方,向红军烈士纪念碑敬献花束,并肃立鞠躬,缓步绕行瞻仰纪念碑及周围的汉白玉浮雕,回顾红军强渡乌江、四渡赤水等历史场景,表达对烈士们的崇敬之情。

“岁月能改变山河,但精神永远不会消失。我相信在新时代的‘长征’路上,红军将士的信仰之光、信念之火、信心之歌,必将生生不息、一直传递。”实践队成员退役士兵杨子真在参观烈士陵园之后如此说道。

在这片红色的土地上,苟坝马灯闪闪发光,照亮了革命前行的路。

7月19日,实践队走进苟坝会议会址,在陈列馆中聆听红军长征的起因和经过,感悟行军的艰辛不易,以及苟坝会议一串串故事背后的精神光芒。在会址长廊下了解马灯的意义和传承,接受身心的洗礼。从一条路、一座院、一张桌、一盏灯中,重温革命历史,领悟长征精神,筑牢理想信念。

入党积极分子张贵阳表示,对一段历史的重温,是革命精神的传承,亦是对当下青年前进方向的启示。我深切地感受到了不忘初心、牢记使命的时代意义,明白了青年人“自找苦吃”的精气神,让我更加自信地面对挑战和困难。

Part2:聆听红色故事,感受峥嵘岁月

历史是一面明镜,可以映照现实、折射未来。退役老兵、老党员们更是一面带有斑痕的铜镜,不断指引我们向正确的方向前进,退役老兵、老党员是党的历史中的有机组成部分,是我们党和中华民族的伟大榜样和宝贵精神财富。

7月20日上午,一个艳阳明丽的日子,实践队成员们一起来到遵义市三合镇堰河村,一名抗美援朝退役老兵,马德仁老人家。

“老人家,您好呀。”“还好、还好。”他满面笑容,边起身边站起来和我们握手,很高兴地上下打量着我们。我们说明来意,并送上牛奶、米和油等慰问品。他正了正身子,缓缓坐下去,过了好一会儿说:“我今年已经89岁了,精神有些差了,还耳背……”他说话缓慢,但中气还足。当我们问到他抗美援朝的事时,精神便活泛了些,他认真回忆着,轻声慢语地说:“朝鲜、上甘岭,仗打得惨呢。我1950年加入了中国人民志愿军,奔赴抗美援朝战场,那年我是17岁。当时,我们三个月学习三年的东西,包括打仗、渡河、修公路、驾驶、爆破等内容,和现在的军队训练是不一样的。在抗美援朝战场上,口渴了只能抓雪吃,导致手冻伤,留下了后遗症……1957年,我就在部队里开始训练新兵了。”他还和我们强调:“虽然日子一天天好了,但革命传统不能丢;虽然战争也远离我们了,但不怕牺牲的精神不能忘。”

谈话结束时,他拉着我们的手说:“哎,想想战场上死去了的战友们,我还是很幸福的哟……能活着,比啥都好。”

下午,实践队拜访了堰河村退休干部、老党员鲁显均老人。

鲁显均老人今年已经78岁了,入党59年来,他始终坚守着共产党人的精神追求,严格要求自己,默默奉献,退休后仍然坚持为堰河村贡献自己的力量,为大家讲党课,孜孜不已,发挥余热。

“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”这是一代代共产党人的初心与使命,也是鲁显均爷爷的一生。谈话中,他清晰地讲述了自己当年入党的情景,回顾了自己走过的峥嵘岁月。鲁显均爷爷当年担任堰河村村委干部、民兵副连长和指导员。当被问到印象最深刻的事情时,他说:“在我担任村干部的那几年,我才发现看似简单的工作实则做起来很难。当我带领老百姓完成工作时,作为党员的责任感油然而生。”此刻,我们感受到老党员的“忠诚、奉献、拼搏”,感受他们不悔青丝变白发。

“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行。”在与信仰对话的旅程中,实践队成员们汲取了红色力量、感悟了青年使命。在两位老人身上,队员们看到最诚挚的初心,报效祖国的热忱,坚守基层一线的默默付出,始终如一地为民服务。他们身上熠熠发光的是不变的信仰,是在退休退伍后依旧坚守的义务。就如同百年樟树一样,默默矗立在人群之中,风雨百年,共产党人,初心不变!

“忆往昔,峥嵘岁月稠。”本次暑期“三下乡”社会实践活动虽已结束,但红色文化之路任重而道远。作为新时代的青年,我们在瞻仰革命遗迹的同时,也要去了解发生在这些“柔情与热血交织之地”的峥嵘往事,从红色文化中汲取精神力量,在红色旅游中传承红色基因,让红色文化在新征程上焕发时代光芒。

一 审:栾奕

二 审:关天琪

三 审:刘丰